다음은 방화구획입니다!

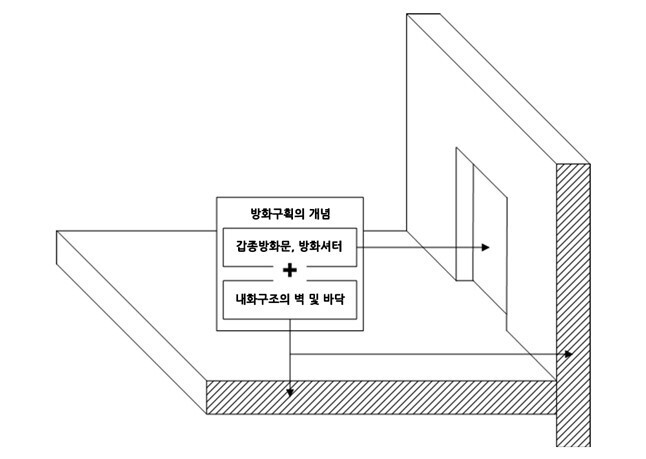

방화구획(fire-fighting partition)이란 화염의 확산을 방지하기 위해 건축물의 특정 부분과 다른 부분을 내화구조로 된 바닥, 벽 또는 갑종 방화문(자동방화셔터 포함)으로 구획하는 것입니다. 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 것은 방화구획을 하여야 합니다(「건축법」 제49조 제2항, 동법시행령 제46조 제1항).

방화구획의 설치기준은 층수규모 등에 따라 면적으로 규정하고 있습니다.

불이 옮기면 위험한 특정 부분에 바닥과 벽, 갑종 방화문으로 방화구획을 하여 화재 시 더 큰 위험을 방지하는 겁니다.

목적은 화재 시 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조라고 생각하시면 됩니다.

방화구획은 층수와 면적에 따라 설치조건이 달라지는데요.

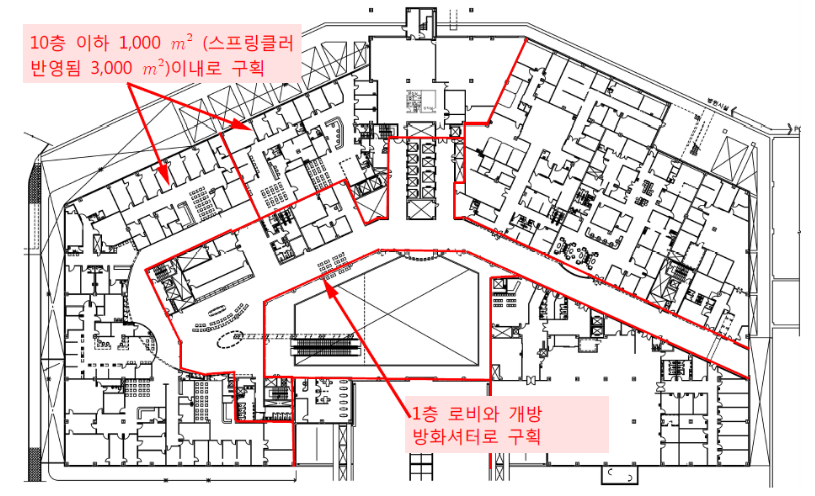

'10층 이하'에서의 방화구획 :

바닥면적 1,000㎡(스프링클러, 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3,000㎡) 이내마다 구획하고 매층마다 구획해야 합니다.

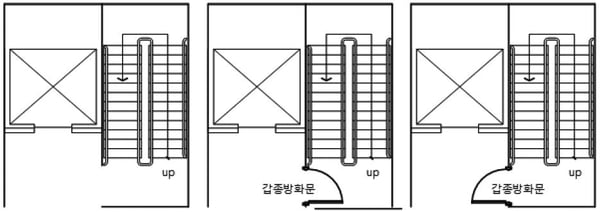

다만, 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로 부위는 제외합니다. 여기서 층마다 구획한다는 의미는 일반적으로 볼 때, 아래층과 위층이 연결되어 있는 계단실에 반드시 갑종 방화문이 설치되어야 한다는 것입니다.

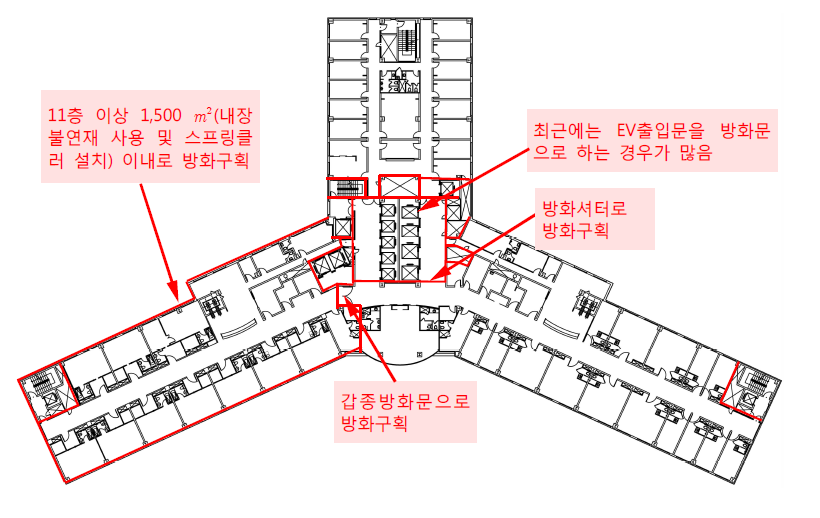

'11층 이상의 층'에서의 방화구획:

바닥면적 200㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600㎡) 이내마다 구획.

다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1,500㎡) 이내마다 구획하여야 하고, 매층마다 구획해야 ㅎ합니다.

주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 것은 바닥면적에 따라 반드시 방화구획을 하여야 합니다. 그러나 사용성에 있어 방화구획으로 공간과 공간을 막으면 건축물 이용에 장애가 되는 경우가 있습니다. 예를 들어 한 가구가 1층과 2층을 동시에 사용하도록 계획한 복층형 공동주택, 엘리베이터의 승강로 부분처럼 아래위층을 막을 수 없는 경우, 주차장 및 건축물의 최상층에 설치한 대규모 회의장·강당·스카이라운지·로비처럼 막히지 않은 대형공간이 필요한 경우 등이 있습니다. 이러한 공간의 경우는 방화구획의 설치기준을 완화하여 적용받을 수 있도록 규정하고 있습니다.

마지막으로 사진으로 보시죠!

왼쪽은 방화구획의 개념, 오른쪽은 설치기준입니다

위의 글을 사진으로 표현한 겁니다. 모든 층에 방화구획이 필요하고,

10층이하는 1000㎡이내 마다 설치, 11층이상은 200㎡이내 설치라고 보시면 됩니다!

그래도 방화구획이 이해가 잘 안 가실 수도 있습니다. 다시 처음부터 가보면 방화구획은 불이 확산되는 것을 막기 위해 방화구획을 가는 거죠, 거기서 층수에 따라 면적이내마다 방화구획을 해주시면 된다고 생각하시면 이해하기 수월하실 것 같습니다... ㅠ 그래도 어렵네요...

마지막으로 사진을 보고 이해하시면 도움 되실 것 같아서 가져왔습니다.

오늘하루도 고생 많으셨습니다! 다음에도 유익한 정보 끄적끄적하러 오겠습니다.

내화구조란 ? (정의,해석)

안녕하세요! 오늘은 내화구조에 알아볼 겁니다!! 건축에서 안전에 크게 염두에 두는 위험은 '화재'입니다. 그렇기에 '건축법' , '건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙' 등 여러 법에서

architecture-note.tistory.com